2. Ай и Уй

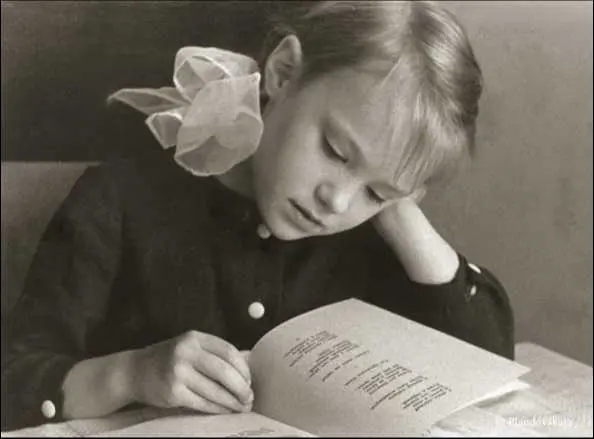

Восстановленная фотолетопись из семейного архива,

снимала Крёстная, Антонина Пландовская ©.

На снимках Златоуст и окрестности 1963-1965 гг.

Продолжение. Начало повести здесь.

Родилась я в Орле и совершенно его не помню, когда вдруг вопрошают, откуда родом, всегда замешательство, словно скинули с Марса, а признаться в том стыдно. А вот Калининград в памяти остался, малявкой я там была-жила, и чувство дождя и влажной черепицы осело внутри на всю жизнь.

* * *

Лет моих в пять наш прайд оказался в Златоусте. Урал, место суровое. Природа благословила горы, когда подъезжаешь в поезде — душа смиренно притихает, а за мутным стеклом гудит и гудит на неслышимых басах мощью.

Однако ж нашлась плешь, куда прибыл человек настроить труб и что-то из мощи себе добывать: поверху пластают дымы и дымищи — металлургическое производство. И нетронутый лес вокруг котловины с заводом, по периметру которого наросло народонаселение, со временем превратился в городок со святоотеческим именем.

Первым удивлением была река по имени Ай. Так её звали — Ай.

А ещё есть и речка Уй.

Ай и Уй.

Мир пошевелился потаёнными закоулками. Мне лет пять, оттого во всех закоулках громко и отовсюду о себе напоминает.

— Мама, почему её так зовут? — Ответа не помню. А сообразить, что эти места и башкирские и татарские пополам с русскими тогда было невдомёк, да и вряд ли понятно. — Мама, я хочу посмотреть. Мама, ну пожалуйста.

Мама упаковывает меня в длинные синие санки — я ещё мала, но уже склонна пропадать куда ни попадя не приведи бог на улице, лучше к реке свозить добровольно, а то ведь дитя канет в нетях. И мама тянет сани за верёвку, в санях я, жду, когда приблизится белая река Ай.

Река Ай далеко, мы едем, а она всё равно далеко, мама молчит, я смотрю как мною дышит мой пар и жду. Вдруг понимаю, что мне страшно: дома. «Свои» дома с кривыми постройками и прореженными заборами сикось-накось. Чёрные. От них пахнет. Сначала дымом от пожжённого угля, и это приятно. Потом другим, и хочется домой. Тёмный, тяжёлый запах.

Ай и Уй.

Мир пошевелился потаёнными закоулками. Мне лет пять, оттого во всех закоулках громко и отовсюду о себе напоминает.

— Мама, почему её так зовут? — Ответа не помню. А сообразить, что эти места и башкирские и татарские пополам с русскими тогда было невдомёк, да и вряд ли понятно. — Мама, я хочу посмотреть. Мама, ну пожалуйста.

Мама упаковывает меня в длинные синие санки — я ещё мала, но уже склонна пропадать куда ни попадя не приведи бог на улице, лучше к реке свозить добровольно, а то ведь дитя канет в нетях. И мама тянет сани за верёвку, в санях я, жду, когда приблизится белая река Ай.

Река Ай далеко, мы едем, а она всё равно далеко, мама молчит, я смотрю как мною дышит мой пар и жду. Вдруг понимаю, что мне страшно: дома. «Свои» дома с кривыми постройками и прореженными заборами сикось-накось. Чёрные. От них пахнет. Сначала дымом от пожжённого угля, и это приятно. Потом другим, и хочется домой. Тёмный, тяжёлый запах.

В стайках заводчане держали живность — свиней, курей и кроликов.

Какой оказалась река Ай — не помню. Помню чувство загнанности, первое в своей жизни, загнанности и страха. Тюрьмы.

Я была совсем ребёнком. Понимать тогда не могла ничего.

Златоуст.

Я была совсем ребёнком. Понимать тогда не могла ничего.

Златоуст.

* * *

— Мама, а почему после Калининграда — вдруг Златоуст? — спросила Таня-отроковица, съездившая недавно в памятном уже состоянии к отцу в Город Королей и потому нашедшая основания усомниться в мамином здравом смысле. — Как это вообще?

Мама не то чтобы смутилась, но плечами пожала. Как бы определили сейчас — ушла в перезагрузку. Вмешалась Крёстная. Наш небольшой прайд всю дорогу состоял из трёх женских двуногих и смещающихся течением временем котов-кошек-котят и ответственных собачьих племён, крёстная Тоня была мне второй матерью и безусловным членом семьи.

Мама не то чтобы смутилась, но плечами пожала. Как бы определили сейчас — ушла в перезагрузку. Вмешалась Крёстная. Наш небольшой прайд всю дорогу состоял из трёх женских двуногих и смещающихся течением временем котов-кошек-котят и ответственных собачьих племён, крёстная Тоня была мне второй матерью и безусловным членом семьи.

Тоня подсказала:

— Расскажи, Ава, расскажи. Дочь твоя не знает, как ты выбираешь города.

Внутренние уши мои встали торчком — ага! Есть то, чего не знаю. Щас, рассекретят.

— Н-ну… — углубилась сомнением мама.

— Ткнула, — поддержала Крёстная.

— Ну, ткнула, — нехотя согласилась мама.

— Пальцем, — уточнила Крёстная, усугубляя интригу.

— Куда?! — затрепетала незнающая дочь.

— В карту Советского Союза, — усмехнулась Крёстная.

— И что?! — Меня раздирало до чесотки.

— И попала в Златоуст. — Крёстная посматривала на нас обеих слегка ядовито. Не обидно, однако в меру издевательски. До маминого тычка пальцем в пуп карте СССР Крёстная счастливо жила в Таллине (тогда он был ещё Таллин с одним «н» в финале). Мама запредчувствовала моё нездоровое воображение и вмешалась:

— Живём же, Тонь. — Крёстная аргумент проигнорировала:

— Название понравилось твоей матери, Таня. НА-ЗВА-НИ-Е.

…Надо же… В «Златоусте» есть какой-то скрытый смысл, а я и знать не знаю… Золотые уста? Золотое устье? Золото мыли?! Здесь?! Где? В этом тёмном нерадостном городке есть какой-то Клондайк?.. Оо-о?!!

Я ж запоем — подписками — читала, Джек Лондон был, разумеется, полюблен до дыр.

Про Иоанна Златоуста мне было тогда не ведомо ровным счётом ничего, а мама своими унаследованными библейскими познаниями мудро не делилась, ибо я была избыточно доверчива и потому с подругами не менее избыточно болтлива. Подруги в свою очередь были тоже избыточно болтливы.

Крёстная продолжает почти мечтательно:

— Красивое название, сообщила мне твоя мать. Туда, сообщила твоя мать, и поедем.

Мама благоразумно молчит.

Уже позже я узнала, что махнула мама Калининград на Златоуст (действительно одним взмахом десницы) после развода с моим отцом: «…Не могла. Как услышу ночью звук мотоцикла на улице — просыпаюсь…».

Ну, хорошо и то, что маме не показался благозвучным, например, Магадан.

— Расскажи, Ава, расскажи. Дочь твоя не знает, как ты выбираешь города.

Внутренние уши мои встали торчком — ага! Есть то, чего не знаю. Щас, рассекретят.

— Н-ну… — углубилась сомнением мама.

— Ткнула, — поддержала Крёстная.

— Ну, ткнула, — нехотя согласилась мама.

— Пальцем, — уточнила Крёстная, усугубляя интригу.

— Куда?! — затрепетала незнающая дочь.

— В карту Советского Союза, — усмехнулась Крёстная.

— И что?! — Меня раздирало до чесотки.

— И попала в Златоуст. — Крёстная посматривала на нас обеих слегка ядовито. Не обидно, однако в меру издевательски. До маминого тычка пальцем в пуп карте СССР Крёстная счастливо жила в Таллине (тогда он был ещё Таллин с одним «н» в финале). Мама запредчувствовала моё нездоровое воображение и вмешалась:

— Живём же, Тонь. — Крёстная аргумент проигнорировала:

— Название понравилось твоей матери, Таня. НА-ЗВА-НИ-Е.

…Надо же… В «Златоусте» есть какой-то скрытый смысл, а я и знать не знаю… Золотые уста? Золотое устье? Золото мыли?! Здесь?! Где? В этом тёмном нерадостном городке есть какой-то Клондайк?.. Оо-о?!!

Я ж запоем — подписками — читала, Джек Лондон был, разумеется, полюблен до дыр.

Про Иоанна Златоуста мне было тогда не ведомо ровным счётом ничего, а мама своими унаследованными библейскими познаниями мудро не делилась, ибо я была избыточно доверчива и потому с подругами не менее избыточно болтлива. Подруги в свою очередь были тоже избыточно болтливы.

Крёстная продолжает почти мечтательно:

— Красивое название, сообщила мне твоя мать. Туда, сообщила твоя мать, и поедем.

Мама благоразумно молчит.

Уже позже я узнала, что махнула мама Калининград на Златоуст (действительно одним взмахом десницы) после развода с моим отцом: «…Не могла. Как услышу ночью звук мотоцикла на улице — просыпаюсь…».

Ну, хорошо и то, что маме не показался благозвучным, например, Магадан.

СТАЙКИ

Память о стайках (сараях для живности, словечко уральское) и своих домах с возрастом испарилась, заместившись эмпирическим опытом. В школьных начальных классах у меня появился непреодолимый бзик: после уроков я напрашивалась в гости к одноклассницам. Меня, ясен пень, не звали, но я находила возможность прилипнуть к кому-нибудь, чтоб попасть в чужой дом. Понимая, что в своём ждут, что нервничают и что получу взбучку, я всё равно пёрлась хвостом за очередной жертвой, виртуозно обольщая её разговорами как-нибудь так, чтоб впустила в жилище. Парадокс был в том, что хотелось не столько дружбы — по тем годам всё как бы само собой подразумевалось и ничего особенного для того не требовалось, сколько до зарезу, до сжигающей жадности нужно было увидеть, как живут другие. Проникнуть в несвоё пространство и впитать его содержание. Внедрившись в новое место, я затевала с подружкой игру, изобретая на ходу что-нибудь увлекательное, лишь бы задержаться как можно дольше, но рано или поздно встревала встревожено-разгневанная хозяйка и выгоняла вон, и я являлась домой спустя часа четыре, а то пять после окончания занятий. Дома очень не одобряли, приходилось врать, что субботник, что задержала учительница, что дежурство. Однажды мама вышла из себя и ринулась в школу допрашивать неповинную учительшу, а потом меня опять очень не одобрили. Однако жажда не знакомых очеловеченных пространств длилась годами и позже, ни с чем не сравнимая, если только с нынешними приступами патологического ночного жора, когда КотМур гневно будит среди ночи и требует некстати десятины себе в миску, и чтоб нейтрализовать это оралище, я тупо прусь в холодильник, в итоге горемычный кот-обжора получает мизер, а двуногая тушка в просонном состоянии полной отключки хавает всё подряд, отчего котовье возмущение лишь возрастает.

Меня потрясали чужие жилища. Я находила в каждом новый обитаемо Необитаемый Остров, ко всему хотелось прикоснуться, под любой стол залезть, выволочь чужие игрушки, попросить у подружки оладушек, пёкшихся на кухне её мамой, — всё было восхитительно ново, то было детство, напичканное взрывающимися тайнами, а память в человеке безвременна. Я до сих пор с оторопью вспоминаю свои вторжения в чужие миры, одна из причин была в том, что помногу и тяжко болела, организм упрямствовал, не желая, видимо, вписываться в предлагаемую жизнь, измученная мама не решалась выпускать на улицу, откуда я возвращалась неизменно больной. Заболевала отчего угодно, от любого волнения, от появления в доме гостей, даже от радости и восторга — хоп! на следующий день температура за тридцать девять и бледная от ужаса мама. По той же причине не оказалось в моей жизни детского сада — мама попыталась было один раз в Калининграде, но, к счастью, я выжила. Помню оттуда мальчика, мы подружились сразу, подружились мы на качалке лодочкой, я была тяжелее, мальчик оказывался наверху, в руках деревянный автомат, за ним было небо — это вызвало благодарный восторг. Разумеется, к утру я была больна и металась в жару, теперь уже оттого, что в детский сад не пойду и не увижу друга. С мальчишками было всегда интересней, они легко дружили и не помню, чтоб предавали.

Понятно, что зависть к сверстникам, вольно носящимся вдоль улицы и кувыркающимся в благословенной сухой канаве была безмерна. Школа стала щелью утекания на волю. Непонятно, почему мне нужно было именно внутрь чужих жилищ — нахальная конкиста, и ничто не могло остановить, никакие угрозы и наказания. Потребность была сильнее. Став подростком, я перестала рваться в квартиры друзей — это прошло, но в меня хлынули открытые пространства — стены высоток, школьный сквер с длинным забором, по которому можно было долго идти, блюдя равновесие, берег реки с собачниками и их собаками, а в следующем квартале ведь тоже стены домов и дворы, в каждом — собственный неповторимый запах и свои вечные сидельцы, свои собаки и кошки — мне нужно было и туда и дальше; посылать за молоком в магазинчик в пяти минутах от дома было равноценно отправить меня в кругосветное путешествие. Молоко я доставляла уже прокисшим. Однако это был уже Челябинск, а сейчас пока — Златоустовский Эдем.

…Похожее чувство возвращается, когда иду на Фазенду вдоль садовой окраины: уже нет нужды никуда вторгаться, достаточно взглядом перелистывать страницы домов, но эхо звучит детством — там миры.

…Чужие жилища были пусты. Голые половицы, белёные стены, лампочка без фигового листа, обязательные мухоловочные спирали липучек скорбного цвета, унизанные мухами успокоившимися и ещё трепыхающимися, кухонный минимум и кухонный стол, этажерка и супружеская железная койка. Пустенькие занавески на окнах, обязательный алоэ в консервной банке. Всё.

…Чужие жилища были пусты. Голые половицы, белёные стены, лампочка без фигового листа, обязательные мухоловочные спирали липучек скорбного цвета, унизанные мухами успокоившимися и ещё трепыхающимися, кухонный минимум и кухонный стол, этажерка и супружеская железная койка. Пустенькие занавески на окнах, обязательный алоэ в консервной банке. Всё.

Квартиры ничем не украшались. Нет, вру, украшения были, конечно, но это были фарфоровые собачки, иголочницы в форме туфли — всё детство пыталась решить задачу, как бы умудриться в них влезть воображением, — ещё ходики с гирьками и железной кукушкой, — не помню, чтоб они куковали хоть у кого-нибудь, я б заметила, а ёлочные шишки гирек мне нравились. (У нас были уже часы без всяких цепочек.) Вырезки из журналов. Шкатулки, выкроенные из почтовых открыток и сшитые пёстрыми нитками через край — сложные архитектурные сооружения, восхитившие меня нахально кричащей яркостью и рукодельной доступностью. Стеклянные дешёвые вазочки с перьями ковыля — в одной ёмкости штук пять-семь, и каждая ветка отдельного бессовестно-чернильного цвета: зелёнка, синька, чернила фиолетовые и красные. Зелёно-розово-серое раскрашенное фото родни. На подоконниках, в консервных банках, — алоэ («алои») и толстопузые листья с маленькими розовыми граммофончиками. Добротные хозяйки оборачивали баночную ржавчину белой бумагой, по краю фигурно вырезанной уголочками — для красоты. Железные кровати, у некоторых ещё с бабкиными подзорами. Подушки горкой одна на другой — всегда взбитые. Постель затягивалась льняным покрывалом — розовым, зелёным или голубым, других цветов не выпускалось. По полу дома ходили по преимуществу босиком. Шлёпанцы были, конечно, но в рабочих, ещё недавно крестьянствовавших семьях далеко не сразу вошли в привычный бытовой оборот. Верхняя одежда была всегда тёмной, двух основных цветов: коричневого и синего. Светлого не носили. Когда появились первые болоньевые плащи — то была революция. Воротники зимних пальто были цигейковыми либо каракулевыми, если подороже; лиса — уже роскошь, о норке никто не слышал. Искусственный мех уже был, пользовался спросом.

Очереди за продуктами оставались нормой, вероятно, с послевоенных времён. Стояли часами, подолгу, ещё до всяких доперестроечных пустых потолок. За мясом, за прочим насущным, а бывало, что и за хлебом.

Очереди за продуктами оставались нормой, вероятно, с послевоенных времён. Стояли часами, подолгу, ещё до всяких доперестроечных пустых потолок. За мясом, за прочим насущным, а бывало, что и за хлебом.

* * *

В одном из чужих домов не было вообще ничего, кроме троих голопопых мальцов на голопопом же полу, захваченная в плен подружка была скована и мрачна, я понимала, что вторглась как-то совсем непростительно, да ещё подружка — стойкая двоечница, а я получила за что-то первую в жизни пятёрку, это окрыляло; появилась подружкина мама, тоже сердитая, смурно удивилась чужому присутствию, вздохнула и позвала обедать. Насчёт обедать в эти довиннипуховы времена я была всегда готова. Подружкина мама вынесла алюминиевую кастрюлю литров на пять, в ней оказалась рисовая размазня, кастрюлю поставили на пол прямо в кучу мальцов и приказали всем нам есть. Я ела, чему-то всё больше в себе изумляясь и непонятно маясь тоской. Женщина решила мной поинтересоваться и спросила, как учусь, на что последовал горделивый ответ, что сегодня на «пять», тогда подружкина мать горестно посмотрела на подружку и сказала: вот видишь, а ты. И впервые в жизни я сгорала втайне от стыда за себя, объявив вслух самую что ни на есть правду, оказавшуюся постыднее самого что ни на есть вранья. Поиграть в этом доме мне не удалось — мальцы требовали подружкиного внимания непрерывно, я ушла сама, меня даже никто не попросил вон.

…И ещё было непременным в обиходе обязательное всегда включённое радио. Радио работало и тогда, когда в доме не было людей. Радио вообще не выключали. Это были, конечно, не транзисторы — куда там, ещё не было их, и не громоздкие радиолы типа той, что привезла Крёстная из Таллина, а рядовые коробки с единственной волной «Маяка». Телевизоров не было. Помню, как появился первый (уже не поколения КВН, конечно, быть может, «Рекорд») у наших соседей Злобиных: ближние жильцы по вечерам, а весь прочий подъезд в выходные, собирались в их жилье, составлялись стулья как в кинотеатре, главы семей солидно и сдержанно покашливали, а напросившаяся к телевизору ребятня устраивалась на полу на кроличьих шкурках. Шкурки в этой двухкомнатной хрущёвке исполняли роль половиков и были везде. Шкуркам тогда значения не придала, теперь понимаю, что поддерживали семейство всё те же кроличные сараюшки–стайки — где-нибудь за дорогой, отграничивавшей хрущёвочное супержильё от прочего городища.

…И ещё было непременным в обиходе обязательное всегда включённое радио. Радио работало и тогда, когда в доме не было людей. Радио вообще не выключали. Это были, конечно, не транзисторы — куда там, ещё не было их, и не громоздкие радиолы типа той, что привезла Крёстная из Таллина, а рядовые коробки с единственной волной «Маяка». Телевизоров не было. Помню, как появился первый (уже не поколения КВН, конечно, быть может, «Рекорд») у наших соседей Злобиных: ближние жильцы по вечерам, а весь прочий подъезд в выходные, собирались в их жилье, составлялись стулья как в кинотеатре, главы семей солидно и сдержанно покашливали, а напросившаяся к телевизору ребятня устраивалась на полу на кроличьих шкурках. Шкурки в этой двухкомнатной хрущёвке исполняли роль половиков и были везде. Шкуркам тогда значения не придала, теперь понимаю, что поддерживали семейство всё те же кроличные сараюшки–стайки — где-нибудь за дорогой, отграничивавшей хрущёвочное супержильё от прочего городища.

МУСОРКА

По дороге-бетонке — асфальта было мало тогда — каждый вечер брело стадо. У нас, детей, было восторженное развлечение встречать его: «Ты куда?!» — «Мамка, стадо идёт!» — «А, ну ладно…» Откуда текло стадо и куда — такие вопросы миновали наши головы, стадо было фактом жизни, оно, являясь из ниоткуда и удаляясь в никуда, было само по себе как часы со своим отдельным временем. И ещё одно ежедневное развлечение собирало восторженную детвору — мусорка. В мусоровозе возили вовсе не ментов. В те годы не существовало мусоропроводов в помине, не было помойных баков; впрочем, и невозможно было помыслить нынешних помоек около жилья или тем более в деревне. Да и мусор был скромен — никакого пластика-целлофана-алюминия-картона. Бумажки, тряпки и консервное железо, нечасто пересыпанные битым стеклом. Картофельные очистки, яичная скорлупа — ежедневное пополнение кухонных ведёр. Молоко-кефир-сметана продавались в бутылках, тара сдавалась обратно в следующий магазинный заход либо в обмен на новые бутылки с молоком, либо за деньги. Да и любая стеклянная тара долгое время оставалась материальной ценностью: банки и бутылки из-под алкоголя скупались в приёмных пунктах «Приёма стеклопосуды».

Одна, общая на несколько кварталов хрущёвок помойка всё же была — на краю света, аж за дорогой. Огородно-картофельные-луговые пространства чуть не до реки Ай сопровождалась длинным оврагом, куда и можно было сбрасывать некондиционные лишки. Ещё там жил дикий ручей с собственной — не дождевой, как в канаве у дома, — водой. Назывались пространства Поляной, это было их имя.

Поляна — край света, там где-то Свои Дома, там пасут коз и коров, туда можно уйти и не вернуться, там можно дойти до реки Ай и упасть в закат. Девочкам строжайше запрещалось туда ходить. Мальчишкам тоже, но запреты они игнорировали. Все самые ответственные игры в войнушку, в разбойников, в партизан и фашистский плен, все взрослые разговоры происходили на Поляне, это было высшей формой доверия и ответственности, посвящением в равные. Дети — маги, напишу и об этом.

Когда мусорка не приезжала, пропустив день, а бывало и два, бабы впадали в панику — мухи-то множились. Мусорка была таким же как стадо периодическим чудом света: в кузове её таился завораживающий сминающий агрегат. Бабоньки собиралась к месту прибытия задолго, составляли вёдра полукругом и творили своё сарафанное радио. За помойными вёдрами уцеплялась детвора, подъезжала машина и начиналось действо: мужик-шофёр, он же Главный Мусорщик, принимал персонально у каждой хозяйки ведро, ловким движением опорожнял в кузовище, где внутрь-наружу двигался вал, сминающий содержимое; уплостившийся мусор прессовался в самосвальные глубины, вал накручиваясь выползал снова, действие повторялось, мальчишки впадали в транс — их было не отвинтить от зрелища. Когда доверялось мамой помойное ведро, я с нетерпением ждала нового явления могучего вала и точно так же впадала в восхищённый гипнотический сон, жизнь вала казалось тайной, отдельной от людей. Загадка мучила моё воображение — а куда уходит вал, когда сжимает мусор? неужели в кабину шофера? а как же шофёр тогда там сидит?

Когда мусорка не приезжала, пропустив день, а бывало и два, бабы впадали в панику — мухи-то множились. Мусорка была таким же как стадо периодическим чудом света: в кузове её таился завораживающий сминающий агрегат. Бабоньки собиралась к месту прибытия задолго, составляли вёдра полукругом и творили своё сарафанное радио. За помойными вёдрами уцеплялась детвора, подъезжала машина и начиналось действо: мужик-шофёр, он же Главный Мусорщик, принимал персонально у каждой хозяйки ведро, ловким движением опорожнял в кузовище, где внутрь-наружу двигался вал, сминающий содержимое; уплостившийся мусор прессовался в самосвальные глубины, вал накручиваясь выползал снова, действие повторялось, мальчишки впадали в транс — их было не отвинтить от зрелища. Когда доверялось мамой помойное ведро, я с нетерпением ждала нового явления могучего вала и точно так же впадала в восхищённый гипнотический сон, жизнь вала казалось тайной, отдельной от людей. Загадка мучила моё воображение — а куда уходит вал, когда сжимает мусор? неужели в кабину шофера? а как же шофёр тогда там сидит?

* * *

Вблизи хрущёвок был магазин «Маяк», сбоку — служебная дверь, обитая жестью, и вечная куча небритых деревянных ящиков. Ящики работали на детей крепостями, домами, пещерами, иногда выходил сердитый и тоже небритый грузчик ругаться — он был Очень Страшен, все с визгом разбегались прятаться. Под дверью и её скошенным вбок бетонным крыльцом был вход в Подземелье — то ли склад, то ли бомбоубежище, около всех магазинов имелись, — вход тоже был из навечно сомкнутых железных дверей. И тоже был детским бесспорным имуществом: прыгнуть с крыльца на покатые двери и ускользить вниз по отполированной поколениями детских штанишек жести, посередине замок, но можно и миновать, ничем не задев — высший пилотаж игры.

У магазина сиживали бабки с пучками щавеля, кислицы и семечками. Взрослые объясняли детворе, что продавать у магазина это плохо. Что хорошие бабки не торгуют. Но выдавали, однако, по десять копеек — никаких карманных денег до школы с её скудными завтраками у детей и не бывало — и отпускали купить пучок кислицы. Длинные жёсткие стебли обдирались от листьев, потом методично шкурились, засочившийся стебель тыкался в сахарницу — вкууусно.

Где-то на окраине мира ныне цивильные семьи держали часть своих стариков, сажающих картошку и прочую зелень и подкармливающих отделившихся детей-внуков свининой-курятиной-крольчатиной. На самом-то деле пятиэтажек в то время в городе было — пальцев хватит. Элитный район, как сейчас бы определили. Квартиры «давал» завод, но на него нужно было попахать лет пятнадцать-двадцать. Не знаю — не помню, откуда взросло — но о «своих» домах говорить стыдились, и домов этих стыдились, и пропитания с них. Жившие «там» считались людьми последнего сорта. Своими домами пугали, они были персонажами фольклора и детского, и взрослого, всё самое страшное происходило именно в них. Там убивали и расчленяли, — так утверждали страшилки, награждавшие пирожки Машенькиными ногтями, а Черную Перчатку наивно-предсказуемой убийственной мощью.

Бабок, приторговывающих зеленью у магазина, дети считали опасными существами, — ясно, что с подачи взрослых, уверовавших сполна в коммунизм и партийные установки. Однако ж те же взрослые зелень да кислицу и кульки с земляникой и семечками прикупали своей ребятне на мимоходную мелочь.

Раз в неделю, по воскресеньям, родители выделяли ещё гривенник — «сбегай погуляй, купи вкусного». Оно и понятно: малолетних следовало выставить вон, пока папа расслабляется. На выбор на десять копеек можно было купить сто граммов леденцов, или столько же сахарной пудры. А можно пятьдесят граммов леденцов и пятьдесят пудры — но сразу, и будет вдвое больше. Продавщицы отвешивали эти пятьдесят в серые кульки, тут же сворачиваемые из бумаги — привычно-чёткое движение рук было за гранью постижимого, мне оно казались волшебными пассами фокусника. Я до сих пор помню, сколько в ста граммах фантичных карамелек — ровно семь. Семь — это мало, хотя очень вкусно. Леденцов же в ста граммах — неисчислимое количество. Леденцы предпочитались, к тому ж были разноцветными и похожи на стёклышки. Ещё событие — мороженое, рядом с Магазином возникал незабываемый ящик, а за ним увесистая продающая тётка в грязно-белом халате вперетяжку крест-накрест, ящик дымился от льда, в нём притягательно хрустело. После мистического дворового вопля «Мороженое привезли!!» невзрослый народ сыпал горохом из всех подъездов. Покупалось обычно фруктовое за семь копеек. Молочное за двенадцать было недоступно. Фруктовое я не любила, но завидовала тому, как его лижут мальчишки: самозабвенно и демонстративно, сзади — жадный хвост из мальцов, которым сегодня не повезло: «Сорок восемь — половину просим!» Твёрдый ответ: «Сорок один — ем один!» Впрочем, лизнуть давали. Жадюги своё «сорок один» утверждали заблаговременно — мелочь тут же покорно отставала. Ибо магия. О которой позже и в других вспоминалках.

Как правило, всё же делились. Наверное, этому и учили. Но не только: имущий — мороженое, бутерброд, конфету — был несказанно богат в собственных глазах. Но как в это поверить и как утвердить, если не поделиться? — и имущие были снисходительны, позволяли куснуть. Кусалось строго единственным укусом — уж сколько смог. Урвал от яблока треть — твоё право. Конфликты возникали редко. Брезгливости не только не было — негласным детским кодексом она почиталась за порок. Жадюгам мстили жестоко — не брали в игру. Так что жадничали только самые патологические и только с жёстких приступов — не выгодно было.

У магазина сиживали бабки с пучками щавеля, кислицы и семечками. Взрослые объясняли детворе, что продавать у магазина это плохо. Что хорошие бабки не торгуют. Но выдавали, однако, по десять копеек — никаких карманных денег до школы с её скудными завтраками у детей и не бывало — и отпускали купить пучок кислицы. Длинные жёсткие стебли обдирались от листьев, потом методично шкурились, засочившийся стебель тыкался в сахарницу — вкууусно.

Где-то на окраине мира ныне цивильные семьи держали часть своих стариков, сажающих картошку и прочую зелень и подкармливающих отделившихся детей-внуков свининой-курятиной-крольчатиной. На самом-то деле пятиэтажек в то время в городе было — пальцев хватит. Элитный район, как сейчас бы определили. Квартиры «давал» завод, но на него нужно было попахать лет пятнадцать-двадцать. Не знаю — не помню, откуда взросло — но о «своих» домах говорить стыдились, и домов этих стыдились, и пропитания с них. Жившие «там» считались людьми последнего сорта. Своими домами пугали, они были персонажами фольклора и детского, и взрослого, всё самое страшное происходило именно в них. Там убивали и расчленяли, — так утверждали страшилки, награждавшие пирожки Машенькиными ногтями, а Черную Перчатку наивно-предсказуемой убийственной мощью.

Бабок, приторговывающих зеленью у магазина, дети считали опасными существами, — ясно, что с подачи взрослых, уверовавших сполна в коммунизм и партийные установки. Однако ж те же взрослые зелень да кислицу и кульки с земляникой и семечками прикупали своей ребятне на мимоходную мелочь.

Раз в неделю, по воскресеньям, родители выделяли ещё гривенник — «сбегай погуляй, купи вкусного». Оно и понятно: малолетних следовало выставить вон, пока папа расслабляется. На выбор на десять копеек можно было купить сто граммов леденцов, или столько же сахарной пудры. А можно пятьдесят граммов леденцов и пятьдесят пудры — но сразу, и будет вдвое больше. Продавщицы отвешивали эти пятьдесят в серые кульки, тут же сворачиваемые из бумаги — привычно-чёткое движение рук было за гранью постижимого, мне оно казались волшебными пассами фокусника. Я до сих пор помню, сколько в ста граммах фантичных карамелек — ровно семь. Семь — это мало, хотя очень вкусно. Леденцов же в ста граммах — неисчислимое количество. Леденцы предпочитались, к тому ж были разноцветными и похожи на стёклышки. Ещё событие — мороженое, рядом с Магазином возникал незабываемый ящик, а за ним увесистая продающая тётка в грязно-белом халате вперетяжку крест-накрест, ящик дымился от льда, в нём притягательно хрустело. После мистического дворового вопля «Мороженое привезли!!» невзрослый народ сыпал горохом из всех подъездов. Покупалось обычно фруктовое за семь копеек. Молочное за двенадцать было недоступно. Фруктовое я не любила, но завидовала тому, как его лижут мальчишки: самозабвенно и демонстративно, сзади — жадный хвост из мальцов, которым сегодня не повезло: «Сорок восемь — половину просим!» Твёрдый ответ: «Сорок один — ем один!» Впрочем, лизнуть давали. Жадюги своё «сорок один» утверждали заблаговременно — мелочь тут же покорно отставала. Ибо магия. О которой позже и в других вспоминалках.

Как правило, всё же делились. Наверное, этому и учили. Но не только: имущий — мороженое, бутерброд, конфету — был несказанно богат в собственных глазах. Но как в это поверить и как утвердить, если не поделиться? — и имущие были снисходительны, позволяли куснуть. Кусалось строго единственным укусом — уж сколько смог. Урвал от яблока треть — твоё право. Конфликты возникали редко. Брезгливости не только не было — негласным детским кодексом она почиталась за порок. Жадюгам мстили жестоко — не брали в игру. Так что жадничали только самые патологические и только с жёстких приступов — не выгодно было.

СОСЕДИ

У соседей Шмидтов появилась стиральная машина, это сенсация, для Златоуста вообще первая в мире стиральная машина, к ней не допускались дети — лишь посмотреть и то издалека, запретная зона. Помню хозяйку, тёть Люсю, нашу школьную медсестру — она, досадуя, дула на обожженный до пузыря палец, видимо, ливанула по неопытности крутого кипятка. Стирального порошка не было — строгали чёрно-пластилиновое хозяйственное мыло в выварки и так кипятили бельё. Первые пачки «Кристалла» появились в Златоусте едва ли не позже идеи стиральных машин, в воду сыпали соду. Семейные головы помывали мылом, шампунь была — когда вообще бывала — не в чести, её считали лишней тратой денег и «неча портить волосы». Горячую воду в хрущёвках подавали несколько раз в год: сполошное волнение по этажам, колотун кулаками во все двери и громкое «Соседка-аа, воду дали!» — и торопливые глобальные стирки до глубокой ночи и счастливо употевшие лица женщин в беготне занять мыла. Из медного крана сначала хрипело с подсвистом, потом начинало яростно раплёвывать в стороны кипящую ржавчину, потом валил пар, потом ванна медленно наполнялась грязно-жёлтой водой.

В не столь радостные времена воду грели и готовили пищу на электроплитках — круглых, со спиральками, их постепенное накаливание тоже поражало моё воображение, первой технике безопасности — не совать пальцы — тщетно учила Крёстная. Не помогло: когда оставалась дома одна, отдёргивала и рассматривала белесые пятна ожогов, потом сообразила поджигать бумажки и смотреть как горят.

Холодильников, разумеется, не существовало. Продукты сохранялись в авоськах за форточкой. Гениальная эсэсровская «авоська» требует перевода в суперупаковочную эпоху: мешок из дырок от связанных тонких веревок. Или толстых ниток. Он выполнял функции нынешнего объёмного целлофанового пакета. Но суть его шире: авоськи просты, надёжны, прочны и долговечны; когда-то кто-то прёт полную ёмкость из магазина — видно, что именно прёт, можно спросить «где дают», к тому ж эти воздухопроницаемые насквозь сетки были практичны для хранения жрачки за форточкой; правда, приходилось терпеть птичью живность, нещадно расклёвывающую колбасные заначки. Авоськи вышли из обихода лишь в восьмидесятых, когда начался голодный бум, — творческий на желудок наш народ приспособился шестами-крючками раскулачивать форточки прямо с крыш. То время, о котором сейчас вспоминаю, ещё не было столь беззастенчиво воровским.

На балконах не учинялись, как теперь, склады барахла. И даже идея сушить там бельё укоренилась далеко не сразу — удобнее ведь во дворах, на верёвках, да и больше войдёт. Белья, невинно трепыхавшегося на ветру уезженными до дыр простынями и рукавами рейтуз, не воровали. Ив Монтан (наверное, не ошибаюсь всё-таки, это был Ив Монтан), выставивший на обозрение буржуа русские семейные мужские трусы и антисексуальные женские рейтузы, не знал всей правды о нижнем белье: в мамины девчачьи времена женские рейтузы были суперсексуальны: на причинном женском месте заботливо вырезалась дыра ромбиком — чтобы бабоньки справляли нужду стоя и не оголяя ветрам ягодиц. Туалеты в жилье появились только вместе с первыми хрущёвками, а до того — пожалте в общественную уборную, о которых и говорить не хочу, потому что помню воочию. Принцип «Мальчики — налево, девочки — направо» тоже стал новацией в своё время.

Балконы были насквозь пусты. Возможно, потому, что понимались как жилплощадная ценность, а не чулан.

Кошки в квартирах были, но далеко не у всех. «Для детей» и с непререкаемым правилом ходить кошкам на улицу. Вообразить в квартире ящик с песком смогли только мы. Песок был тяжеловат для меня — выносить и менять была моя обязанность. Придумали заполнять его шлаком, которого было вдоволь у кочегарки, отапливающей дома. Одна из самых ярких детских медитаций — созерцание угасающего шающего угля и дрожание морозного воздуха в синеве зимнего вечера. Выйдя с кошачьим ящиком на пятнадцать минут, я пропадала на полтора часа. Кто-то сунул в горячий шлак треснувшее оконное стекло — оно подогнулось и встало на колени от жара, по его краю пробегают крохотные волны искр, мне во тьме зимних сумерек огнями сплавляющегося стекла смотрит в душу жар и холод космоса, о котором ещё не знаю, но замираю в остановившемся восторге и мне опять не уйти.

Собак в человечьих хрущёвках и помыслить было нельзя — собаке собачья жизнь, то есть в будке у барака или во дворе. Жильё в казённом дому было непререкаемой ценностью, живность его «загаживала».

Злобины из-за семейного телевизора и Шмидты по причине эксклюзивного наличия стиральной машины почитались очень зажиточными — глава Шмидтов пахал сталеваром на заводе и не пил. Все остальные главы пили. Правда, по выходным. Выходных в ту эпоху было в неделе ровно один — воскресенье. Суббота оставалась рядовым рабочим днём без всяких в помине поблажек — день как день, но можно законно выпить. Выпивали круто, однако к понедельнику шли к гудку на смену. Пить как сейчас, без зазрения суток, — этого не было. Только в совсем опустившихся семьях, и не скажу, чтоб их было много. На улицах не валялись, а буянили по домам. Жён побивали. Что считалось законной нормой, получившую мужнего тумака строго утешали: «Ну, твой же не пьёт, а выпивает!» — т.е. принимает на грудь солидно, но чинно и благородно, лишь по выходным, а не в работные дни.

Наша маленькая семья жила иначе.

КНИЖНЫЙ СТЕЛЛАЖ

Когда мы въезжали из Калининграда в Златоуст, — рассказывала мама, — то весь дом вывалил смотреть, как приехала библиотека и теперь вот тут будет. Спрашивали, когда дитям за книжками приходить, у мамы — почли её за библиотекаршу. И долго не могли поверить, что квартире № 16 дома 36 по улице Машиностроителей живут жильцы.

На самом деле книг было не так уж много, всего лишь Тонин таллинский стеллаж размером полтора метра. Правда, книги, мне помнится, стояли в нём в два ряда, — размножились от первой маминой этажерки, служившей причиной хронического конфликта с моим отцом.

Меня взрослые тома не интересовали до поры до времени, была собственная библиотека детских книжек-лепёшек, поначалу хватало. Мама потихоньку-помаленьку подсовывала потолще и посерьёзней, где возникали затруднения — читала вслух вместе со мной, это были волшебные вечера, быстро кончившиеся, ибо читать я начала рано.

Только деваться с впечатлениями было некуда, сверстники воспринять мои эмоции не могли. В других квартирах книг не было. Газетный обязательный добровольно-принудительный госминимум из «Правды» и «Комсомолки», журналы «Крокодил» — для глав семей, и «Работница»-«Крестьянка» для жён — там печатались рецепты и выкройки, журналы были полезны в семейном обиходе.

Добавочное чтение соседям попадало в единственном формате — отрывные календарики. Вырванные листы никогда не выбрасывались — туалетная бумага не производилась и ещё лет десять её не будет, а газеты ценились как необходимые в быту подкладки под хлеб с огурцами на мужниной воле.

Наша квартира отличалась от прочих не только непонятно зачем книгами. На стенах — обои, на лампочке — абажур, на полу — тканый ковёр.

Добавочное чтение соседям попадало в единственном формате — отрывные календарики. Вырванные листы никогда не выбрасывались — туалетная бумага не производилась и ещё лет десять её не будет, а газеты ценились как необходимые в быту подкладки под хлеб с огурцами на мужниной воле.

Наша квартира отличалась от прочих не только непонятно зачем книгами. На стенах — обои, на лампочке — абажур, на полу — тканый ковёр.

Прочие семьи обходились побелкой, про лампочки вспоминали когда они перегорали, а вместо ковров пользовались домоткаными дорожками. Занавески — короткие, до подоконника, либо из простынного полотна, либо из х/б тюля у тех, кто побогаче — наличествовали, но вот чтоб кроме этого ещё и вторые шторы заводить и вешать — не было принято. Долгое время уже и на моей памяти окна на ночь не зашторивались даже на первых этажах. Зашторил — что-то скрываешь.

«Богатыми» мы не были: Крёстная работала врачом-рентгенологом, мама сначала регистратором в поликлинике, потом, по пылающей любви к литературе, продавщицей в книжном магазине — чтобы трогать и держать книги. Продавцы тогда не воровали, а в гастрономах обвешивали аккуратно и по-божески. Ещё чуть позже мама стала писать, вышла первая книжечка рассказов, и меж соседей, а следом и во дворе замаячило ироничное «пи-и-исательша», быстро переправленное во всем понятную «письку» — это обращение сверстников лично ко мне.

Часть денег из семейного бюджета упорно, через не могу, откладывалась на лето: мама надеялась выправить моё злополучное через день вымирающее здоровье поездками то в южный Симферополь к своим родителям, то в Дмитриев Курской области к родителям отца. В Симферополе жило море. Я была единственной среди дворовой детворы, кто воочию видел настоящий морской песок и пробовал на вкус соль волн.

Но если вывозить болящее дитятко «к морю» ещё как-то понятно — мать и не на то из кожи вон вывернется и с отчаяния за тристатридесять вёрст кинется, — то зачем возить куда-то ещё?! А мама с Крёстной и, соответственно, со мной — куда ж дитятко девать-то? — ещё и путешествовали. А это было уже за гранью. Это было блажью.

Малявкой я повидала кроме Чёрного, ещё и Балтийское море — законное море Города Королей, и даже Азовское — там нас ждал на берегу мой отец, а ещё Кижи, а ещё Тонин Таллин — уже и вовсе и тогда заграница. В хрущёвочном чуланчике у Крёстной появилась крохотная фотолаборатория с реактивами, которые от меня не то что даже не пряталась трезвомыслящей Тоней — напротив, зиждились хоть и под потолком на полке, зато предельно откровенно. На каждой баночке гигантскими чернильными буквами было начертано «ЯД!!!» и подрисованы медицински точные берцовые кости. И проведена, и не единожды, профилактическая беседа по технике моей безопасности. Не знаю почему, но я до печёнок прониклась запретом «даже пальцем не прикасаться — «отравишься прямо через стекло!» и на банки даже смотреть не пыталась.

…Сейчас вижу одно из первых, ещё неумелых фото Крёстной, и длинно соображаю: ведь её ФЭДу, до сих пор хранимому в моих загашниках, стало быть, лет почти столько же, сколько мне — разменял шестой десяток.

…Сейчас вижу одно из первых, ещё неумелых фото Крёстной, и длинно соображаю: ведь её ФЭДу, до сих пор хранимому в моих загашниках, стало быть, лет почти столько же, сколько мне — разменял шестой десяток.

Мы были «не такие как все». И я остро это ощущала, угадывая уже начинающуюся отверженность и грядущее одиночество, ощущала по-взрослому, зная и предвидя.

С зарплаты всегда покупались новые книги. Видимо, для того чтобы иметь возможность не рыскать за изданиями и выкупать их с пылу-с жару, мама и работала в книжном магазине. И поездки, и книги ощутимо ударяли по бюджету, на хорошее, пусть даже по тем доисторическим меркам, питание денег не оставалось. Выбор был предопределён жёстко: пища либо какая ни есть духовная, либо желудочно-материальная.

Продолжение будет.