Взгляд Плутона

* * *

«MOB» — так, если не изменяет мне память, назывался короткий рассказ Горького, прочитанный в глубокой юности и произведший настолько мощное впечатление, что помню до сих пор.

«MOB — толпа».

Такова была расшифровка в сноске под рассказом.

* * *

Без оценок. Только ощущения и то, что видела сама.

Челябинск, Каслинская улица, двадцать два года тому назад, в советском каменном веке.

Наш прайд — мама, Крёстная, я и моя подруга, плюс три кошачьи души и одна собачья. Ночь. Все спят. Подруга ваяет в фотокладовке свою прозу. Очень талантливую. Возможно, заснула на рукописи. Ей не мешают там. Дома у неё писать не получится — там всё иначе. Для этого она приходит в наш прайд.

Я в своей комнате. Время три часа пополуночи, я сова — для меня это время лучшего бодрствования.

Тишина. Из меня прут стихи. Антиурбанистические. Ну, это нужно жить в Челябинске, где в черте города пятьсот тяжёлых производств, чтоб так перло. Не стихи — ритм. Угрожающие мерные толчки. Взрываются неслышимо. Жду слов. И вдруг сознаю, что ритм, который давит в словорождающий орган, не внутри. Не только внутри. Сливается с чем-то вовне, сопрягаясь с реальным.

Прислушалась, не понимая. Окно. Оттуда. Странный мерный шелест. Будто ползет огромный зверь, шоркая чешуёй по асфальту.

Отодвинула тяжёлую штору, открыла дверь на крохотный, забитый городской белёсой пылью сталинский балкончик. Чего я только не созерцала по ночам с этой фиктивной точки,— последним хлопком одной ладонью были четыре мужика, на бесшумных цыпочках и в восемь рук сопровождавшие через заиндевевшие трамвайные пути голый матрас с мирно почивавшей на нём женщиной глубоко средних лет. Женщину несли явно по делу, она не возражала.

* * *

Там, внизу, шли.

Шли молча. В ночной тишине мегаполиса, по промышленной магистрали между заводами и жилыми домами. Огоньки отбрасываемых сигарет. Многомерный шелест кроссовок и сандалий. И глухое молчание. И чудовищной силы единение. И над всем этим — немотная, безглазая мощь. Раздавливала.

Поток, живой и неживой сразу, объединённый единственным каким-то страшным чувством и напрочь лишённый сознания. Это мне сказал не ум. Это сказал инстинкт. Он сказал: «Уйди с балкона. Немедленно. Задерни штору. Выключи свет. Понимать — потом».

Оцепенил ужас. Совершенно иррациональный. Заметила только последним трезвым краем сознания, что поток этот состоял из пятнадцати-двадцатипятилетних.

Никакой там «милиции» не было в помине. Сдуло. И я понимаю сбежавших сторожей. Иначе быть просто не могло.

...Они шли долго мимо моих окон. Часа полтора не кончался этот многоголовый шелест без единого слова.

* * *

Моя жизнь сложилась так, что как-то удавалось — нет, не то слово «удавалось» — само состоялось таким образом, что социальные стандарты, в чем бы ни выражались, от ВЛКСМ до рокерского фанатства, были настолько не нужны, что для меня практически не существовали. Поэтому о смерти Цоя я не знала. То, что увидела (и в память впечаталось на всю жизнь) было походом «против». Молодые шли — неважно куда, без цели, они просто ШЛИ. Против этой смерти, против… потом уже против чего угодно, включая собственных родителей. До этого не дошло. Конечно, кому-то идея в голову пришла. Безусловно, были организаторы, которых толпа же и проглотила. Но Оно жило уже самостийно. Оно — молчало. У него не было ни лозунгов, ни плакатов, ни трибунов. Оно просто шло людьми.

Не знаю, сами ли стражи порядка растворились в нетях или было дано указание толпу пропускать и пусть течёт беспрепятственно и сама рассосётся, не встретив сопротивления, но всё обошлось тихо. Или почти тихо. Днём были какие-то ещё акции и митинги, но уже организованные под чью-то ответственность — это не ТО.

ТО было ночью и через весь город. И я его видела.

ТО было беременно смертью.

ТУДА — не надо.

«MOB» — так, если не изменяет мне память, назывался короткий рассказ Горького, прочитанный в глубокой юности и произведший настолько мощное впечатление, что помню до сих пор.

«MOB — толпа».

Такова была расшифровка в сноске под рассказом.

* * *

Без оценок. Только ощущения и то, что видела сама.

Челябинск, Каслинская улица, двадцать два года тому назад, в советском каменном веке.

Наш прайд — мама, Крёстная, я и моя подруга, плюс три кошачьи души и одна собачья. Ночь. Все спят. Подруга ваяет в фотокладовке свою прозу. Очень талантливую. Возможно, заснула на рукописи. Ей не мешают там. Дома у неё писать не получится — там всё иначе. Для этого она приходит в наш прайд.

Я в своей комнате. Время три часа пополуночи, я сова — для меня это время лучшего бодрствования.

Тишина. Из меня прут стихи. Антиурбанистические. Ну, это нужно жить в Челябинске, где в черте города пятьсот тяжёлых производств, чтоб так перло. Не стихи — ритм. Угрожающие мерные толчки. Взрываются неслышимо. Жду слов. И вдруг сознаю, что ритм, который давит в словорождающий орган, не внутри. Не только внутри. Сливается с чем-то вовне, сопрягаясь с реальным.

Прислушалась, не понимая. Окно. Оттуда. Странный мерный шелест. Будто ползет огромный зверь, шоркая чешуёй по асфальту.

Отодвинула тяжёлую штору, открыла дверь на крохотный, забитый городской белёсой пылью сталинский балкончик. Чего я только не созерцала по ночам с этой фиктивной точки,— последним хлопком одной ладонью были четыре мужика, на бесшумных цыпочках и в восемь рук сопровождавшие через заиндевевшие трамвайные пути голый матрас с мирно почивавшей на нём женщиной глубоко средних лет. Женщину несли явно по делу, она не возражала.

* * *

Там, внизу, шли.

Шли молча. В ночной тишине мегаполиса, по промышленной магистрали между заводами и жилыми домами. Огоньки отбрасываемых сигарет. Многомерный шелест кроссовок и сандалий. И глухое молчание. И чудовищной силы единение. И над всем этим — немотная, безглазая мощь. Раздавливала.

Поток, живой и неживой сразу, объединённый единственным каким-то страшным чувством и напрочь лишённый сознания. Это мне сказал не ум. Это сказал инстинкт. Он сказал: «Уйди с балкона. Немедленно. Задерни штору. Выключи свет. Понимать — потом».

Оцепенил ужас. Совершенно иррациональный. Заметила только последним трезвым краем сознания, что поток этот состоял из пятнадцати-двадцатипятилетних.

Никакой там «милиции» не было в помине. Сдуло. И я понимаю сбежавших сторожей. Иначе быть просто не могло.

...Они шли долго мимо моих окон. Часа полтора не кончался этот многоголовый шелест без единого слова.

* * *

Моя жизнь сложилась так, что как-то удавалось — нет, не то слово «удавалось» — само состоялось таким образом, что социальные стандарты, в чем бы ни выражались, от ВЛКСМ до рокерского фанатства, были настолько не нужны, что для меня практически не существовали. Поэтому о смерти Цоя я не знала. То, что увидела (и в память впечаталось на всю жизнь) было походом «против». Молодые шли — неважно куда, без цели, они просто ШЛИ. Против этой смерти, против… потом уже против чего угодно, включая собственных родителей. До этого не дошло. Конечно, кому-то идея в голову пришла. Безусловно, были организаторы, которых толпа же и проглотила. Но Оно жило уже самостийно. Оно — молчало. У него не было ни лозунгов, ни плакатов, ни трибунов. Оно просто шло людьми.

Не знаю, сами ли стражи порядка растворились в нетях или было дано указание толпу пропускать и пусть течёт беспрепятственно и сама рассосётся, не встретив сопротивления, но всё обошлось тихо. Или почти тихо. Днём были какие-то ещё акции и митинги, но уже организованные под чью-то ответственность — это не ТО.

ТО было ночью и через весь город. И я его видела.

ТО было беременно смертью.

ТУДА — не надо.

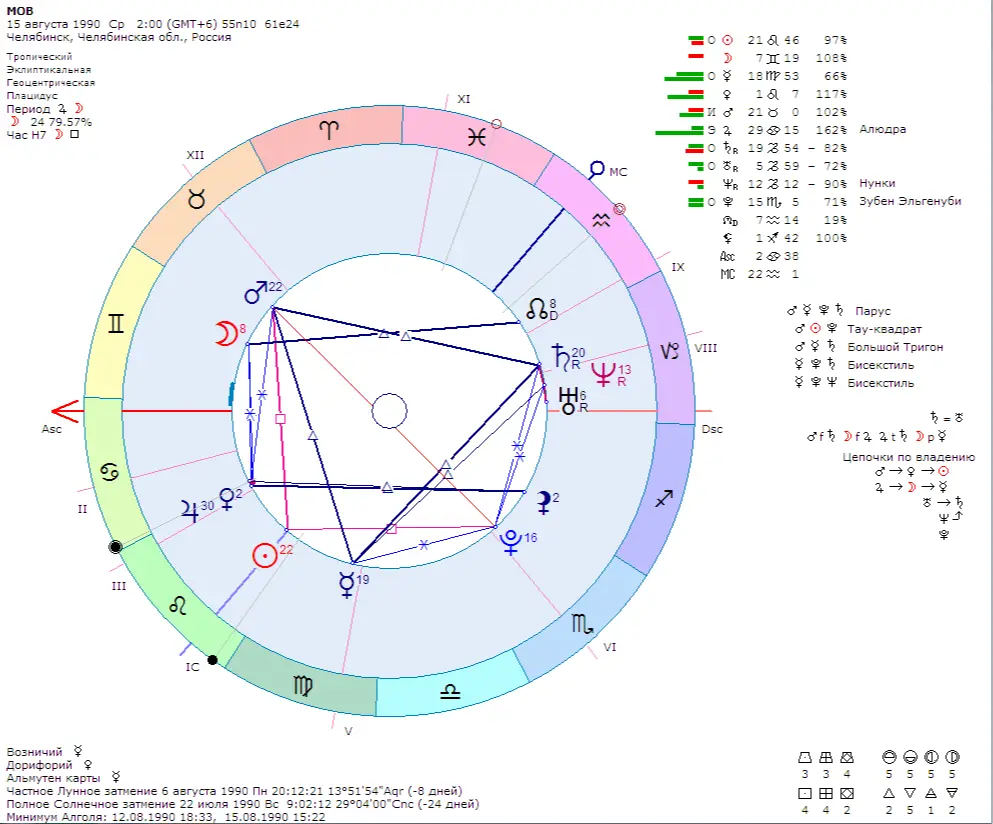

"Парус" в Челябинске, "Мачта" Марс = 180° = Плутон

MOB; 15.08.1990; 3:00; +6; Челябинск, Челябинская обл., Россия; 55N10; 61E24; —; ;

MOB; 15.08.1990; 3:00; +6; Челябинск, Челябинская обл., Россия; 55N10; 61E24; —; ;

Поделиться: